柄の取り方

お気に入りに追加

お気に入りに追加

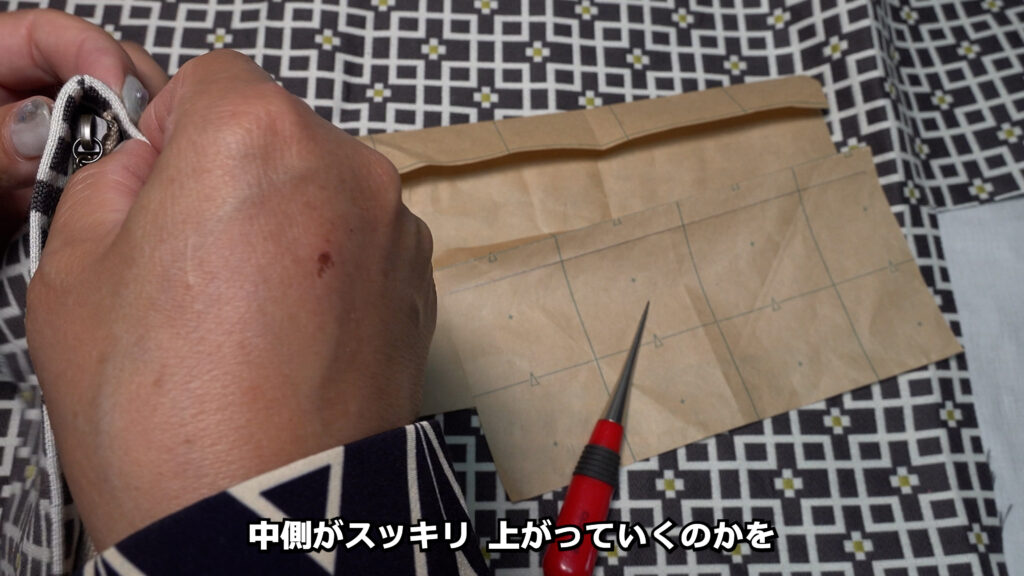

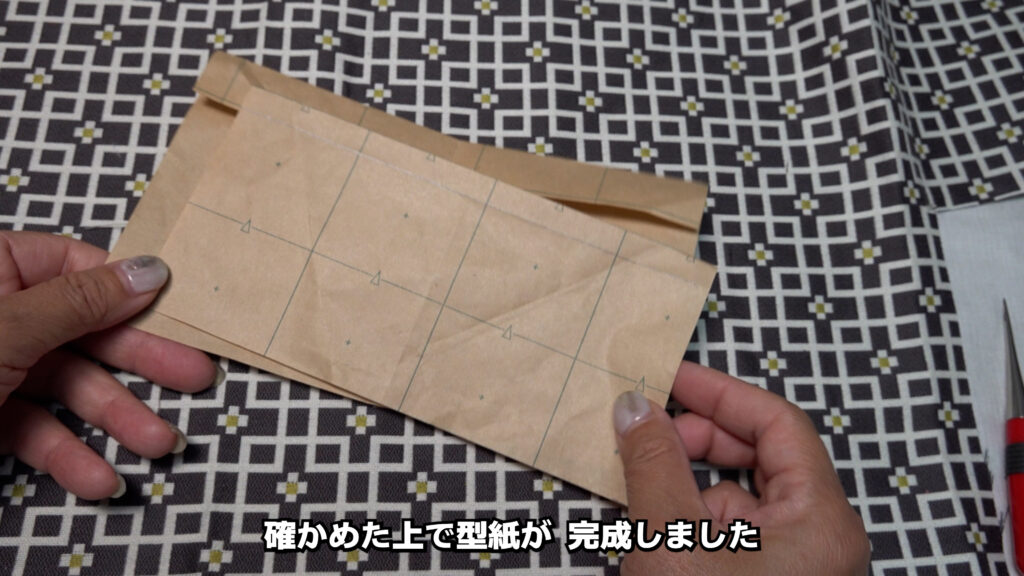

1. 厚手の布は“内外差”を試してから型紙を決定

今回の布はかなり厚手。まず、外側と内側にどのくらい寸法差をつければ中布がもたつかずに収まるか、試作で確認しました。試作品の結果を見て数値を決めてから、ようやく本番用の型紙を完成させています。

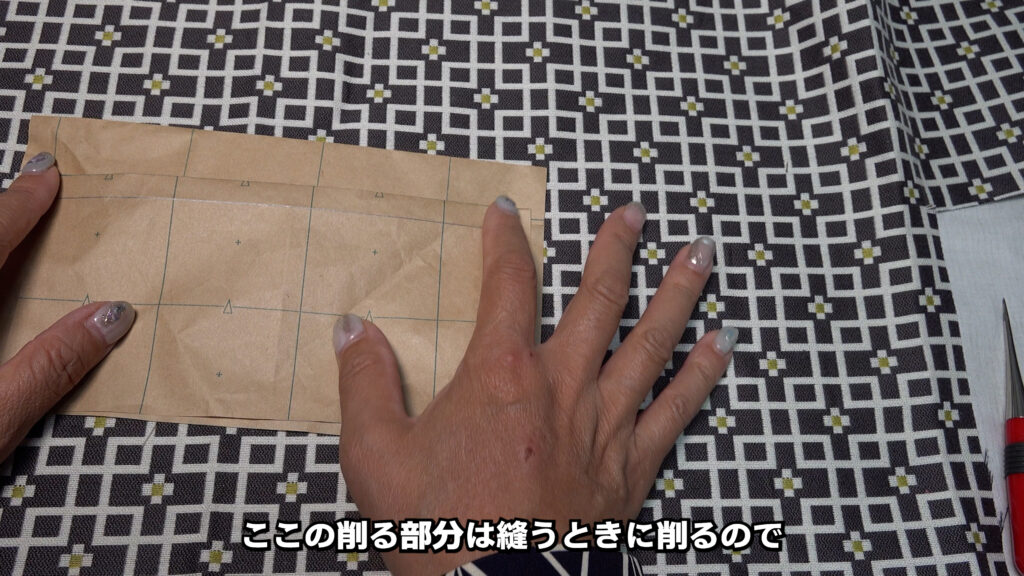

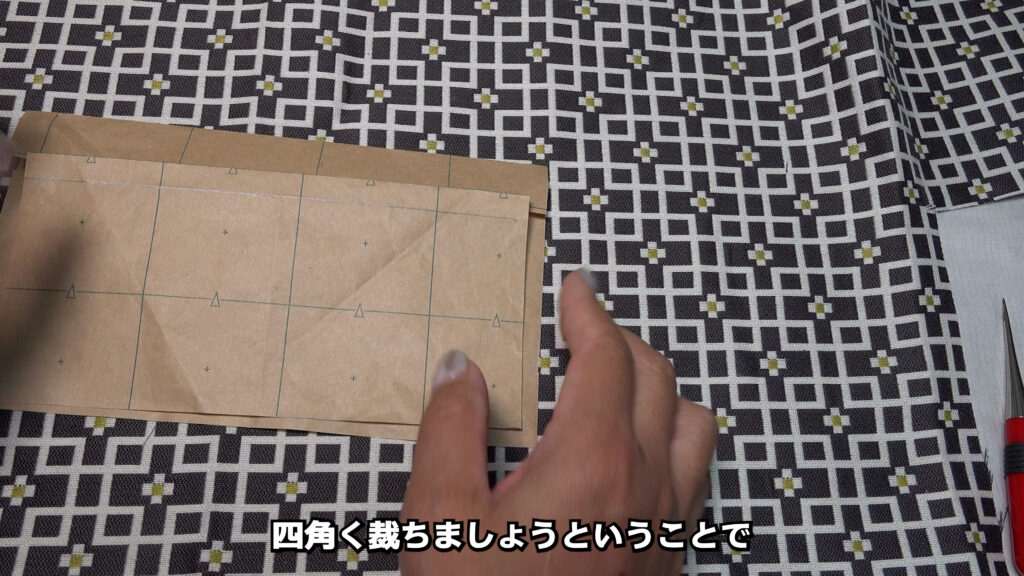

2. 角は丸く、裏地は表地よりひと回り小さく

角はやわらかい印象に仕上がるよう丸く縫います。その際、裏地は表地よりも小さめに裁ち、さらに縫製中に削って整える余地も残しました。まずは四角く裁っておき、後工程で微調整する流れです。

3. 表地と裏地をカットするときの基本

これから表地と裏地を裁断します。縫い代は1cm取り、完成後に表に見える位置を意識して布を配置。特に厚手の布は縫い代が厚く重なりやすいので、カット段階で正確なラインを意識すると仕上がりがきれいです。

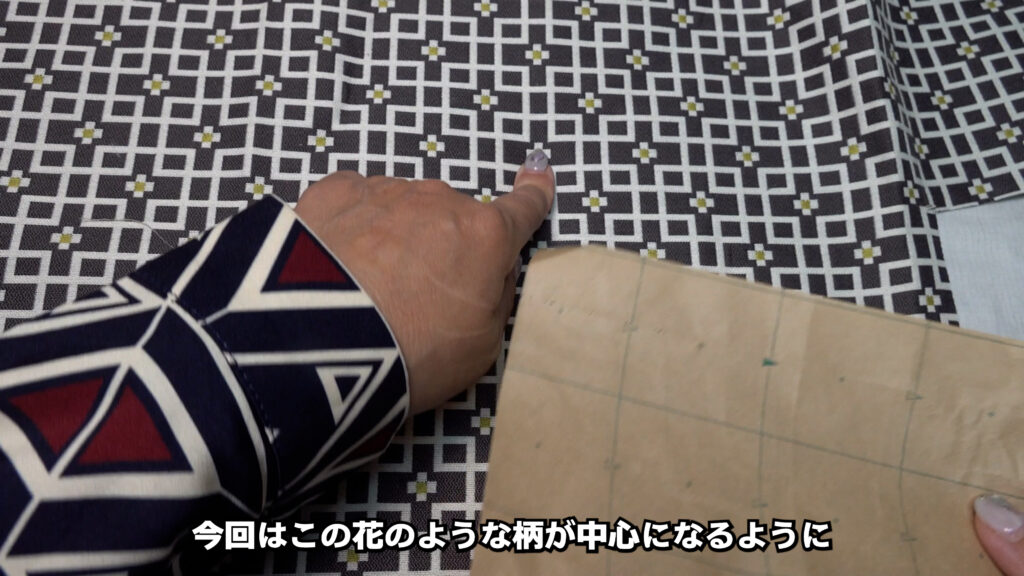

4. 柄合わせのために“中心”をきちんと決める

布を中心で折り、折り山にメインの花柄がくるよう位置を調整します。折り山が白いラインの真上にくると柄のズレが目立ちやすいため、無地に近い四角い部分を折り山に選びました。これで柄がすっきりそろいます。

5. 折り山の位置が仕上がり品質を左右

折り位置が線の上だと、縫い合わせたときに柄が出たり入ったりして目立ち、全体のクオリティが下がります。反対に、線や柄の切れ目を避けた場所で折ると、余計な視線が集まらず柄そのものの美しさが際立ちます。

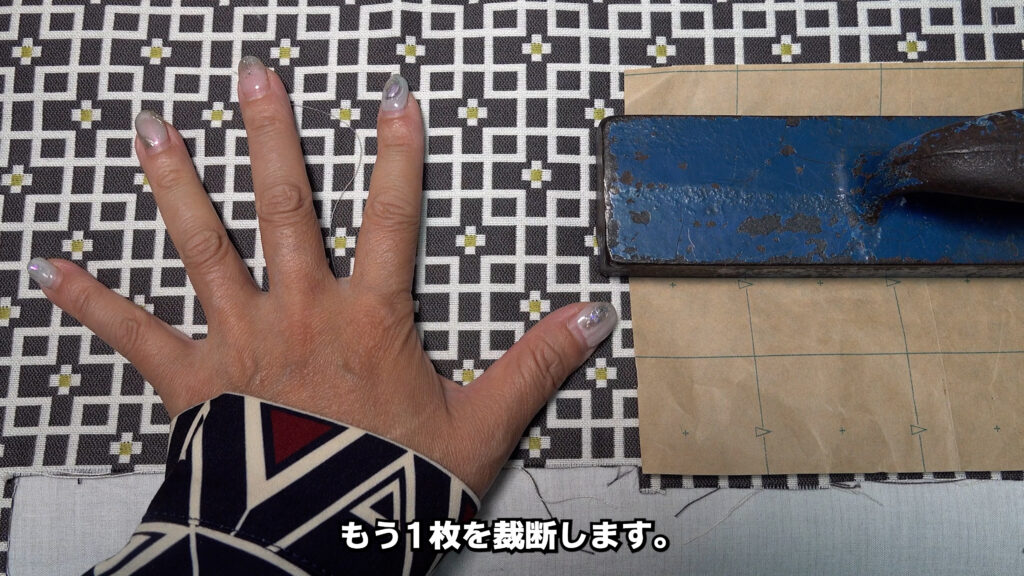

6. 1枚目を見本に、同じ柄位置で2枚目を裁断

1枚目を裁断したら、その布を型紙代わりに重ね、まったく同じ柄の位置になるように2枚目を切り出します。これで両側が対称になり、完成後の見映えが格段にアップします。

7. わずかな誤差は縫い代で吸収、でも布は大切に

もし柄合わせで数ミリの差が出ても、片方の縫い代を5 mmほど減らして吸収すれば大きな問題にはなりません。ただし布が高価な場合は、カット前に位置を何度も確認し、無駄の出ないよう慎重に作業します。

ファスナーが隠れるポーチの2回目の動画です。

1回目は裏側に回る生地は、表よりも小さくすることについてお話ししました。

ファスナーが隠れるポーチの2回目は 柄の決め方と、裁断についてです。

ファスナーが隠れるポーチのように 手に乗ってしまうような小さい作品で柄合わせ?? と思われるかもしれません。 でも、小さいからこそチェックが細かくなることもあるし 通常運転で柄合わせの練習を積んでいると 本番で絶対に完璧さを狙いたいときに 余裕で挑めるようになれます。

どうか毎回の作品で経験値を高めていってくださいませ。

ご質問があればコメント欄をお使いください。 やってみてわからない部分は、テキストではくみ取れないため、画像とそうなった情報を頂戴しています。 短いテキストだけで何が起きているのか、想像するのはとても大変です。 状況をなるべく詳しく、あまり擬音を用いないでご質問いただけると幸いです。 ご協力をお願いします。

ずぼらでもパリコレは、あなたの創作を心から応援します!

コメント